سوريا 2011 – 2014: آذار رابع… ولا ربيع

ـ الاخبار:

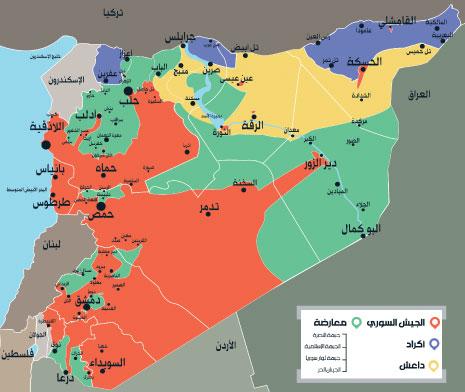

خريطة الميدان

خريطة غير رسمية تظهر التوزّع التقريبي للقوى المسلحة في الميدان السوري. بعض المناطق ليست بـ«الصفاء» الذي تظهر عليه، بل هي إما تشهد تداخلاً في النفوذ، سواء بين الجيش السوري والمعارضة، أو بين قوى المعارضة ذاتها، أو مناطق غير مأهولة، كالبادية (تنفيذ رشا الشوفي)

لا «ربيع» لمن ينادي

سنة ثالثة مرّت من عمر «زهرة» لم تتفتّح. لن يقف عميد «الثورات» ليوزّع الشهادات. مدرسة «الربيع العربي» في سوريا أحسنت تخريج دفعة من الانتهازيين والمتسلقين والذيليين. لا مكان للحضور هنا. لا حفل ولا مراسم. الركام فقط يحتضن الشهداء. سنة ثالثة، والخريف تفنّن في تجديد صفار أوراقه. شريط سريع مرّ. المسرح ذاته. تبدّل الممثلون فقط أو تبادلوا الأدوار. «أبطال» أضحوا في الخلف… هم في الواقع في قعر التاريخ، في غياهب صفحات ظنّوا أنهم يكتبون عناوينها.

دخلنا السنة الرابعة حاملين أوراقاً جديدة. أوراق أعاننا طالبو «المخاض السريع» على ملئِها. في السنة الثالثة حفظنا في حصة «التطبيق» أنّ «الجيش الحر» هو عبارة جميلة من كلمتين يفضَّل استخدامها في «ردّية» تظاهرة أو في مطلع قصيدة ثورية.

تعلمنا في الدرس، أيضاً، أنّه أينما وجدت «جبهة النصرة» نبحث عن معركة حقيقية. ثم سجّلنا، في الحصة التالية، أنّ المارّين بين الفضائيات، والواثبين بخفة بين العواصم هم أصحاب بزات يبحثون عن معركة رابحة يديرها شباب بالزيّ الباكستاني. أدركنا عندها أنّ في الميدان المعارض رجلين، هما أبو بكر البغدادي وأبو محمد الجولاني. ثمّ طبّقنا المعادلة أعلاه، ونقلنا «الأبطال» و«طلائع صفوف» الدفعة السابقة إلى غبار الأرشيف… أحمد عفش، قائد لواء أحرار سوريا، وخالد حياني، قائد لواء شهداء بدر، مثلاً، أصبح لديهما رقمان متسلسلان في زاوية في كواليس «مسرح» الثورة.

شاهدنا في السنة الثالثة كيف أن من ادعوا يوماً أنهم «ثوار» سوريا، ما استطاعوا أن يحققوا ولو انجازا ميدانيا واحدا يمكن الاعتداد به.

هناك في الكواليس اكتشفنا، أيضاً، رداءة «تمثيل» كثيرين… غسان هيتو عمل مؤقتاً رئيساً لحكومة مؤقتة، وكمال اللبواني، ظلّ معارضاً يبغضه أسوأ المعارضين.

واكتشفنا أن ثوار الشام «ممانعون»، أيضاً، لكونهم يؤيدون بولع التنظيم الذي تضعه أميركا «الانتهازية» على لوائح الارهاب.

عَبَر الخريف مرات ثلاثاً بين الشام وأهلها. في الشمال، في الرقة، حفظنا في حصّة الشِعر، أنه لا بد لليل أن ينجلي… لنرى النهار أسود. ظلمة امتدت لتخطف حياة محمد سعيد رمضان البوطي ولتطيح بأديرة معلولا.

بقعة ضوء وحيدة التفّ حولها حرّاسها. هؤلاء المدافعون عن سوريا ووحدتها عبروا «الثالثة»، وأعادوا منطقة تمتد من الساحل السوري إلى البادية على الحدود مع العراق مروراً بدمشق إلى «بقعة» النور. في هذه السنة ستقدّر عالياً ميزتان غابتا سابقاً: الأمان والاستقرار.

وفي «الرابعة» كرّس الجيش السوري تفوقه. هو درس تعلمه الجميع: ما أن تستطلع وحداته و«الوحدات الرديفة» منطقة إلا وسلّم بـ«نورها» الوشيك.

ستذكر «السنة الرابعة» بلا شك ذاك الرجل الذي ائتلفت أكثر من مئة دولة ضده. أرادت بداية تغيير سلوكه، فلم تنجح. سعت إلى إطاحته فلم تفلح. حاولت أن تغريه ببقاء النظام في مقابل ذهابه، فما قبل. وها هو يستعد لولاية ثالثة، مهّد الطريق إليها دستورياً وعسكرياً وشعبياً.

لم يكن هذا الرجل وحده، ولا قاتل هذا الجيش منفرداً. في السنة الرابعة سلّم الجميع، ممن كان مشكّكاً، بأنّ سوريا لم تقع في هذه المعمعة وحدها.

كُثُر ساندوها، بالمال والعتاد والمقاتلين. حزب الله وطهران وبغداد وبكين وموسكو، كلهم كانوا في الميدان.

في السنة الرابعة تعلّم الجميع أنّ «الدب الروسي» تغيّر. لم يعد يجري حساباته بمنطق التاجر، بل بعقلية الدولة العظمى. إمبراطورية تخشى على أمنها القومي الذي امتدّ إلى أسوار دمشق.

سيبحث كثر في هذه السنة عن أطلال «تنسيقيات» وبقايا «أركان جيش حر». عن «شهود عيان» احتلوا ذات يوم شاشات عشرات الوسائل الإعلامية. سينادي البعض بأعلى صوته على رياض الأسعد وأحمد معاذ الخطيب ولافتات كفرنبل يسألون عن «الحلم» و«الوعد» و«الحرية» و«الازدهار»…

لكن لا «ربيع» لمن ينادي.

النظام يربح ولا يحسم… الحرب مسـتمرة

دخلت سوريا عام حربها الرابع، من دون أن يلوح في الأفق ما يمكن أن يحقن دماء السوريين. النظام لن يتراجع. ومن راهنوا على إسقاطه خلال السنوات الثلاث الماضية، خسروا معاركهم، من دون أن يقرروا وقف غزواتهم

كان هذا الهجوم أخطر من سابقه، ذلك الذي جرى في تموز 2012، رغم أن الأخير ـــ الذي تزامن مع تفجير مبنى الامن القومي واغتيال الضباط الأربعة (داوود راجحة، آصف شوكت، حسن تركماني، هشام اختيار) ـــ وصلت بعض معاركه إلى داخل العاصمة دمشق، سواء من جهة نهر عيشة والميدان، أو على محور جوبر ـــ العباسيين. «غزوتان» معارضتان للعاصمة في غضون 4 أشهر صدّهما الجيش السوري. لكن الامر لم يكن كذلك في مدينة حلب التي اجتاح المعارضون جزءاً كبيراً منها. لم تندلع معركة في العاصمة الاقتصادية لسوريا. سقطت أحياء حلبية من دون جهد قتالي. هي «الخديعة» التي تولّتها غرفة العمليات التركية القطرية السعودية الاميركية في تركيا. يقول مصدر معارض إن هذه الغرفة كانت تضم «مكتباً خاصاً» لتجنيد ضباط وشخصيات ذات تأثير في سوريا، ودفعهم إما إلى الانشقاق، أو إلى مساعدة مسلحي المعارضة على اجتياح مناطق أو ثكن عسكرية. ثمة مثال حي يضربه المصدر. بعد فرار العميد المتقاعد مناف طلاس من سوريا، لم يعوّل رعاة المعارضة عليه لكشف أسرار عسكرية، بل اقتصر دوره على تحديد شخصيات قابلة للانشقاق أو الشراء.

في تلك المرحلة، كانت الروح المعنوية للمعارضين تلامس السماء. باتت «جبهة النصرة» رأس حربة المهاجمين. وكان مجرد ذكر اسمها كافياً لسقوط منطقة ما نفسياً قبل خوض المعركة. لم يحل ذلك دون «صمود أسطوري» لعدد من مواقع الجيش التي حوصرت لأشهر.

أحد المطلعين على ما كان يجري في غرفة العمليات المركزية في تركيا كان يكرر أن استراتيجية المعارضة بسيطة جداً: «قوة النظام القتالية محدودة العدد. وقدرتنا على التجنيد تفوق قدرته. إذا قتلنا من جنود النخبة لديه 40 ألفاً، فسيسقط». طُبِّقت هذه النظرية بقسوة: «انتحاريون يستهدفون حواجز الجيش وثكنه. هدفت المعارضة إلى «كيّ وعي» مؤيدي النظام، بدماء أبنائهم.

الميدان لا يُتَرجَم إلا في السياسة. تراجُع النظام عسكرياً هو وليد البيئة ذاتها التي أنتجت «جنيف 1». روسيا، بحسب معنيين مباشرة بالمفاوضات الدائرة حول سوريا، ما كانت لتقف إلى جانب النظام لو أنه استمر بالتراجع في الميدان. فبين «غزوتي» دمشق وبعدهما، بدأت دوائر روسية تعطي إشارات للإدارة الأميركية، مفادها أن موسكو جاهزة للبحث في أسماء بديلة من الرئيس بشار الأسد. لكن الأخير وجيشه صمدا، ومعهما حليفاه الأوثقان: إيران وحزب الله. وبدرجة أقل، حكومة العراق المركزية.

في أرض المعركة، استمر الجيش السوري في الدفاع عن دمشق. لكن النزف لم يتوقف في مناطق بعيدة. سقطت الرقة من دون قتال أيضاً (آذار 2013). نقطة التحول الكبرى في المعركة أتت يوم 7 نيسان 2013. حينذاك، نفّذ الجيش هجوماً سيكون له الأثر البالغ على سير المعركة في سوريا كلها. عملية خاطفة أدّت إلى تطويق الغوطة الشرقية لدمشق. المسلحون الذين كانوا يدكّون أسوار دمشق، باتوا محاصَرين. بدل أن يدافع الجيش عن مدينة، صار يهاجم في بيئة ريفية تلائمه. من اتخذوا القرار حينذاك كانوا لا يزالون «دفاعيين» في جميع خطواتهم. كان أقصى طموحهم الحفاظ على دمشق، العاصمة، لأن من يحكمها يحكم سوريا.

بعد ذلك، بدأ المسار التصاعدي للجيش السوري. العتيبة، القصير، قرى مرج السلطان، بلدات الريف الجنوبي للعاصمة، ثم «الإنجاز الأكبر»: فك الحصار عن مدينة حلب عبر محافظة حماه (طريق السلمية ـــ أثريا ـــ خناصر). لم يعد الجيش السوري يقاتل كما في السابق. قالها أمير «النصرة»، أبو محمد الجولاني، في مقابلته مع قناة «الجزيرة»: «النظام يستخدم أسلوب حرب العصابات». هنا يظهر دور حزب الله. باستثناء معركة القصير، كان حضور مقاتلي الحزب «رمزياً»، إذا ما قيس بعديد الجيش السوري. لكن «الادوات المعرفية» لمقاتلي الحزب تجعلهم أقدر من أي جيش نظامي على فهم طريقة عمل المعارضين.

مقياس المعنويات انقلب لدى طرفي النزال. والرعب الذي كان ينصر «جبهة النصرة»، صار في صف أعدائها. بلدات الريف الجنوبي لدمشق، وأخيراً يبرود، نماذج لمعارك لم يحتج في كل منها الجيش والقوات الرديفة له إلى أكثر من 48 ساعة لحسم المعركة بعد الإعداد لها جيداً، وبهدوء. من بيَده القرار في دمشق، وكان يوماً يفكر حصراً في حماية العاصمة، صار يطمح نحو استعادة السيطرة على الغوطتين. ومن كان أقصى حلمه الحفاظ على طريق دمشق ـــ حمص، بات قاب قوسين أو أدنى من طرد مسلحي المعارضة من القلمون وحمص، وفرض تسويات في كافة أرجاء الريف الدمشقي. ومن عطّل الجزع تفكيره ودفع به إلى حد إرسال متفجرات إلى لبنان في سيارة ميشال سماحة، صار يفكّر في إقفال الحدود اللبنانية كأمر واقع لا محالة. وأبعد من المنطقة الوسطى، لم يعد الحديث عن استعادة حلب حلماً بعيد المنال. في السياسة، لم تكن روسيا والصين أصلب في وقوفهما إلى جانب النظام مما هما عليه الآن.

ثمة عوامل خارجية صبّت أيضاً في مصلحة النظام: تركيا وقطر انفضّتنا من حول السعودية. آل سعود أبعدوا بندر بن سلطان عن إدارة الملف السوري. والأكراد يقاتلون التكفيريين. تقاتُل التكفيريين سيطر على المشهد في الشمال. لكن كل ذلك لا يعني أن رعاة المعارضة يعيدون حساباتهم، أو أن المعارضة تستسلم. استفاد داعموها سابقاً من خبرة مقاتلي «داعش» و«النصرة» وشراستهم في معارك ريف اللاذقية وريف حلب والرقة، مثلاً. واليوم، يراهنون على جبهة زهران علوش الاسلامية. وغداً، على جمال معروف، قائد «جبهة ثوار سوريا»، الذي بدأت عملية تسويق صورته في الغرب كرمز للمعارضين المعتدلين. الأردن لن يقفل حدوده. سيمارس نظامه لعبته المفضلة: «سألبّي طلبات الجميع، وسأكذب على الجميع». غرب العراق أرض حرب لا مجال للسيطرة عليها. وتركيا أردوغان لا تزال تصرّ ـــ حتى الآن ـــ على إخراج دعمها للمعارضة السورية من أي نقاش مع إيران. أما خروج بندر، فمسألة داخية سعودية، متصلة بما بعد عبدالله بن عبد العزيز، وبالأمن الداخلي للمملكة، ولا تعني وقف نشاط آل سعود في الشام. القوى الكبرى المعادية للنظام تتحرك بين حدّين: لا تريد للنظام أن يفوز بسبب عدائه «الأصلي» لها، ولا للمعارضة أن تربح بسبب الخوف من «القاعدة». وفق هذه المعادلة، جرى حلّ أزمة «الكيميائي» قبل أشهر.

في الخلاصة، الحرب في سوريا مستمرة. المعارضة تخسر معاركها من دون أن تكفّ عن فتح الجبهات. والنظام يتقدّم من دون أن يحسم بالضربة القاضية. لكن من بيدهم القرار في دمشق يعدون بـ«مشهد جديد» في الميدان، بين حلب ودرعا.

أيها السوريون: ألقوا السلاح

الانقسام السياسي الحاد الظاهر على السطح له جذره بين الناس. ربما لم يعد الانقسام يمثل حقاً مزاج الشارع التائق الى حياة آمنة. لكن الانقسام يخفي ما هو أخطر في مآل السوريين. هو الانقسام الذي يخفي التعسف، ويخفي التعامل مع الأعداء، ويخفي الانسلاخ عن الهوية الوطنية، ويخفي الهروب من كل أنواع السلطات، ويخفي استسهال إدخال الخارج في لعبة تعيش على دماء السوريين.

ليس من أحد على وجه الكرة الأرضية قادراً اليوم على ادّعاء قدرة على وصل ما انقطع. وليس من أحد قادراً على بث الأمل بحياة أفضل. وليس من أحد، داخل سوريا نفسها، قادراً على جمع الناس تحت راية واحدة. وليس هناك من يقدر على فرض قانون واحد، وسلطة واحدة، وولاء واحد على السوريين.

لكن معركة سوريا المشتعلة ليست كلها جنوناً. فيها نار لا تترك مجالاً لهواء نظيف. لكنها ليست كلها من دون مقابل. ولأن الحياد في سوريا اليوم يمثل الهروب من المسؤولية، فليس بمقدور من يدّعي الحاجة الى تغيير أن يقف على الحياد. ليس من تل يقف عليه أحد لينتظر جولات المتقاتلين. ليست سوريا امرأة تنتظر مبارزة لتربح المنتصر. سوريا اليوم مدن من طابقين. واحدة سفلية تتسع لكل أنواع الموتى. وثانية من فوق، ستكون مضطرة إلى استقبال من بقي على قيد الحياة.

أمام الناس والسلطة واجبات كثيرة. ولا إمكانية لتأجيل شيء بحجة أنه زمن المعركة فقط. وكل سوري يتخلف عن تحمل مسؤوليته التاريخية اليوم، سيجد نفسه يدفع الثمن، هو نفسه، والأبناء والأحفاد، إن تأخر زمن الحساب. والمسؤولية تقتضي، أولاً وقبل كل شيء، وقف النار. وقف النار بأي ثمن. وليس على ما يقول المقاتلون، من أنهم لن يرموا البندقية إلا متى حصلوا على مطالبهم. لم يعد هناك من معنى لأي مطلب في أرض تحرق وتدمر ويقتل أهلها كل يوم وكل ساعة.

نحن الذين نعيش خارج الدائرة الاولى من النار، لسنا خارج الأزمة، ولسنا خارج دائرة الحساب. أما الذين يعيشون بعيداً، قليلاً، فلن يتأخر الوقت حتى تصلهم ألسنة اللهب، قبل أن تندلع النيران في قلب منازلهم.

ولأن الحقيقة واضحة الى هذا الحد، ولأن الحياد ليس خياراً، يمكن قول الآتي:

ــ إن سوريا تهم كل الناس، ولكل الناس دورهم في حماية هذا البلد. ومن أخطأ في فهم سوريا والسوريين واستعجل تغييراً على طريقة ممالك القهر، عليه العودة الى الوراء، والتصرف بطريقة مختلفة. وإذا ما ظل يمسك بحبل نجاة وهمي، يقدمه له غرب استعماري، وخليج متخلف، وعدو متعطش، فلن يبقى له مكان في أي سوريا ستقوم.

ــ إن سوريا بلد لكل أهله. ومن يعتقد من أهل الحكم هناك أن الانتصار يعني هزيمة قسم من الشعب، فهو يتصرف على أساس أنه لن يحكم إلا قسماً من شعب سوريا. ومتى اقتنع النظام بأن سوريا بلد موحد، يعي أن التغيير صار ممراً إلزامياً لحفظ وحدة البلاد واستقرارها. وهذا التغيير يجب أن يكون مطابقاً لآمال الناس، وليس وفق ما يظن النظام أنه تغيير مناسب للناس.

إن سوريا تنتظر مرحلة قاسية جداً. فيها تفقد الجسد، والسؤال عن مفقود، وزيارة ضريح فقيد، وفيها التعوّد من جديد على إلقاء تحية الصباح على جار من دون السؤال عن اسمه وطائفته ومذهبه، وفيها أيام من الشح والفقر، وأحزمة مشدودة لشعب سيقتصد أكثر حتى يعيش جيله المقبل براحة أكثر. ومتى أدرك السوريون حقيقتهم القاسية هذه، وأن بقاء الدولة سابق على شكل النظام، فسيفهمون معنى تلبية النداء: ألقوا السلاح!