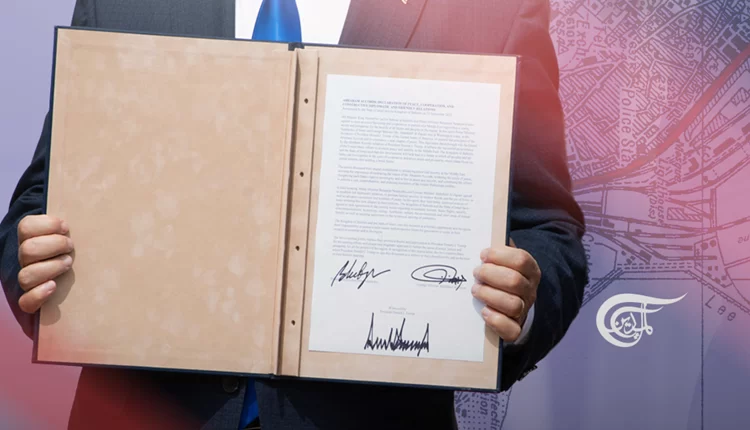

التطبيع الرسمي فلسطينياً وأردنياً: قراءة في مقدمات الإتفاقات “الإبراهيمية”

موقع قناة الميادين-

إبراهيم علوش:

التطبيع لا ينجح إن لم تضمن “إسرائيل” قطع شرايين الحياة عن الدول المطبِّعة، إن هي قررت تغيير رأيها.

يتيح مرور عقود على توقيع المعاهدات والاتفاقات مع العدو الصهيوني سجلاً زمنياً طويلاً نسبياً لتقييم أثرها ومسارها وصيرورتها، بدءاً من اتفاقات كامب ديفيد التي وُقِّعت عام 1978، ومعاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية التي وُقِّعت عام 1979، ودخلت حيز التنفيذ عام 1980، حتى معاهدة وادي عربة، أو معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية، التي وُقِّعت عام 1994، والتي سبقها “إعلان واشنطن” بثلاثة أشهر بالضبط، والذي نص على إنهاء حالة العداء والبدء بمفاوضات لتوقيع معاهدة بين الأردن والكيان الصهيوني.

سبقت معاهدة وادي عربة عام 1994 اتفاقية أوسلو التي وُقعت عام 1993، وتأسست بناءً عليها قانونياً “السلطة الفلسطينية” عام 1994. وتبعت اتفاق أوسلو اتفاقات متعدّدة، مثل اتفاق أوسلو – 2 (يسمى أيضاً اتفاق طابا) عام 1995، والذي قسم الضفة الغربية إلى المناطق “أ”، و”ب”، و”ج”.

وكان اتفاق أوسلو – 2 جاء تتويجاً لاتفاق “غزة – أريحا” عام 1994، الذي قضى بانسحاب “إسرائيلي” جزئي من أريحا وغزة لتأسيس السلطة الفلسطينية، وما يسمى برتوكول باريس عام 1994 أيضاً، والذي “نظم” علاقة السلطة الفلسطينية اقتصادياً بالكيان الصهيوني، وكلاهما (اتفاق غزة – أريحا، وبرتوكول باريس) أصبح جزءاً من اتفاق أوسع، هو أوسلو – 2.

ثم جاء اتفاق الخليل عام 1997 الذي أعطى الاحتلال الصهيوني 20% من مدينة الخليل H2. ثم جاء اتفاق “واي ريفر” عام 1998 الذي كرس مؤسسة التنسيق الأمني رسمياً مع “إسرائيل” والولايات الولايات المتحدة الأميركية، كما كرس دور “السلطة الفلسطينية” في محاربة “الإرهاب” ضد العدو الصهيوني. ثم جاء “اتفاق واي ريفر الثاني” عام 1999 ، والذي فسر بعض نقاط اتفاق “واي ريفر” الأول، ويسمى أيضاً اتفاق شرم الشيخ، وكان الاتفاق الأول مع نتنياهو والثاني مع إيهود باراك، وبعده جاء اتفاق تنظيم المعابر (معابر السلطة الفلسطينية) عام 2005.

يُضاف إلى تلك الحزمة من الاتفاقات المتناسلة البيانات المشتركة (كما في أنابوليس عام 2007)، وسلسلة اللقاءات التفاوضية مثل كامب ديفيد عام 2000، و”خريطة السلام” عام 2002، و36 جلسة تفاوضية بين محمود عباس وإيهود أولمرت بين عامي 2007 و2009، والمفاوضات المباشرة عام 2010 تحت وعد من إدارة أوباما بإيجاد “دويلة فلسطينية” خلال عام واحد، ثم محادثات تسيبي ليفني وصائب عريقات في الفترة 2013-2014… إلخ.

ولا يشمل ما سبق عشرات المبادرات الموازية لـ”السلام”، مثل اتفاقية جنيف غير الرسمية بين ياسر عبد ربه ويوسي بيلين عام 2003 لتأسيس “سلام دائم”، وخطة الحاخام بنيامين إيلون للسلام، والتي جرى طرحها وترويجها بين عامي 2002 و2008، والتي تقوم على تجنيس الفلسطينيين في الضفة الغربية بالجنسية الأردنية، والسماح لهم بالبقاء ضيوفاً في الضفة الغربية بعد ضمها إلى “إسرائيل”، وخطة “إسرائيل الثنائية القومية” التي طرحها إدوارد سعيد ابتداءً، وتبناها عزمي بشارة وروّجها بقوة… إلخ.

كل ما سبق مهمّ لأن كثرة العناوين والمبادرات والجلسات التفاوضية وامتدادها عبر عقود، هو أمر مثير للاهتمام بمقدار ما هو مثير للملل، لأنه يقول كثيراً عن انعدام جدوى تلك الاتفاقات والمفاوضات، ولاسيما في ضوء ما تمخضت عنه على الأرض من تزايدٍ للاستيطان وتغولٍ لمشروع التهويد وتطرفٍ متصاعدٍ في المشهد السياسي الإسرائيلي وضلالة الحالمين بـ”حل سياسي للصراع”.

معاهدة كامب ديفيد: الخطيئة الأصلية في السياسة العربية

كذلك، فإن تسلسل الاتفاقات والمعاهدات زمنياً مهمّ جداً، لأنه يدخلنا في الأبعاد الإقليمية للتطبيع مع العدو الصهيوني. فمعاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية عام 1979 أخرجت مصر من حلبة الصراع العربي – الصهيوني، ولاسيما أن المادة السادسة من تلك المعاهدة تنص حرفياً على أن الأحكام الواردة فيها تُعَدّ ملزمة ونافذة في حال تعارضها مع أي التزامات أخرى (مثل معاهدة الدفاع العربي المشترك لعام 1950 مثلاً؟!)، وهو ما ساهم في تحجيم دور مصر الإقليمي فعلياً باعتبارها الشقيق العربي الكبير، وأكبر الدول العربية المحيطة بفلسطين، وهو ما يعني موضوعياً فتح الباب للتمدد الإسرائيلي إقليمياً، وكان من عواقب ذلك غزو لبنان واحتلاله عام 1982.

بعد معاهدة السلام مع مصر وقرار الجامعة العربية مقاطعتها ونقل مقر الجامعة العربية من مصر إلى تونس، راح النظام الرسمي العربي يدخل أكثر فأكثر في صيرورة اختلال التوازن والتفسخ والصراعات الداخلية، وكان ذلك كله نتيجة طبيعية لتحييد مصر سياسياً من جانب العدو الصهيوني، وتوهمها أنها يمكن أن تقتنص السلام والازدهار في مصر بمفردها إذا نأت بنفسها عما يجري في محيطها.

العبرة هنا أن تقسيم الوطن العربي إلى دولٍ وسياساتٍ قُطريةٍ متنابذة ليس تاريخاً قديماً أو مشكلة عقائدية يتداولها القوميون العرب فحسب، بل تحمل تجزئة الوطن العربي دلالاتٍ جغرافيةً – سياسيةً عميقةً وراهنةً. وبالتالي، فإن إزالة عمود مركزي، مثل مصر، من معادلة الصراع، كان يفترض بها أن تؤدي إلى انهيار الأقطار الأخرى كأحجار الدومينو، لولا المقاومة والرفض في الشارعين العربي والفلسطيني من جهة، وحالة الصمود والتصدي التي نشأت على الصعيد الرسمي العربي في مواجهة مشروع كامب ديفيد من جهة أخرى. وثبت، بعد عقودٍ من التجربة، أن هذا ليس خطاباً ديماغوجياً أو “لغة خشبية”، كما يهذر البعض، بل إنه يشكل قيمة جغرافية – سياسية ملموسة كحائط صد أعاق الانجراف والانهيار في الوضع العربي على مدى عقود، وإن كان العدو انتقل سياسياً إلى حالة الهجوم.

بعد التجربة المصرية في السلام مع العدو الصهيوني، برزت عقدة “السلام الشامل” في مقابل “السلام المنفرد”، والتي أعاقت المشروع الأميركي للإسراع قدماً في فرض مسلسل المعاهدات والتطبيع على الصعيد الرسمي العربي، على الرغم من سعي المحور الخليجي لفرض مبادرة الأمير فهد في القمة العربية في فاس في تشرين الثاني/نوفمبر 1981، والتي رفضتها سوريا آنذاك وأفشلتها (عن وجه حق، وإدراك ووعي تامّين لما تعنيه من تجريفٍ للوضع العربي وإلحاقٍ له بصيرورة كامب ديفيد من خلال الاعتراف الرسمي العربي جماعياً بحق الكيان الصهيوني في الوجود، على أساس مبدئي على الأقل).

بعد العدوان الصهيوني على لبنان عام 1982 وعقابيله، انعقدت قمة عربية استثنائية في فاس مجدداً في أيلول/سبتمبر 1982، أُقرت فيها مبادرة الأمير فهد رسمياً، والتي أصبحت تعرف بعدها بمقررات قمة فاس 1982، وهي تعادل، بالنسبة إلى الجامعة العربية، برنامج “النقاط العشر” بالنسبة إلى منظمة التحرير الفلسطينية، كما سيأتي.

المدخل الفلسطيني لتعميم مشروع كامب ديفيد عربياً

كانت العقدة المركزية في الإصرار على “السلام المنفرد” هي القضية الفلسطينية والمسؤولية العربية إزاءها، مع أن القصة ليست قصة مسؤولية إزاء القضية الفلسطينية، بمقدار ما هي قصة مسؤولية إزاء الذات في مواجهة خطر المشروع الصهيوني على المنطقة برمتها. ولنا عودة إلى تلك النقطة، لكن كان لا بد من “فرط” العقدة المركزية، المتمثّلة بالموقف الرسمي الفلسطيني؛ أي موقف منظمة التحرير الفلسطينية، من أجل تعميم مشروع كامب ديفيد على كل الأقطار العربية، وصولاً إلى الاتفاقيات المسماة “إبراهيمية”.

كان يوجد داخل منظمة التحرير الفلسطينية، منذ بداية السبعينيات (وبعض الكتّاب والمعاصرين لتلك المرحلة يقول إنه وُجد منذ نهاية الستينيات) تيارٌ يرى ضرورة التفاهم مع “إسرائيل” والإدارة الأميركية لتأسيس “دولة فلسطينية” وفق حدود عام 1967. أبرز رموز ذلك التيار، في ذلك الوقت، كان ياسر عرفات ومَن حوله في قيادة المنظمة والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

جاء الانقلاب الرسمي في موقف منظمة التحرير الفلسطينية في المجلس الوطني الفلسطيني في القاهرة عام 1974، والذي أقر ما يسمى “برنامج النقاط العشر”، والذي مثّل نقطة التحول الجوهرية في برنامج التحرير إلى برنامج تأسيس “سلطة وطنية فلسطينية على أي جزء يتم تحريره من فلسطين”. ومنذ ذلك الوقت، بدأ الانجراف الرسمي الفلسطيني في اتجاه تأسيس الدويلة مع التخلي بالتدريج عن الشروط والضوابط التي وُضعت لها، فالمهم هو تثبيت “المبدأ”، وبعد ذلك تتم زحزحة الشروط والضوابط باللتدريج بفعل عوامل النحت والتعرية السياسيَّين، وكانت تلك هي الرحلة التسووية التي قادت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى أوسلو وما تلاها.

جرت المصادقة فوراً على هذا التوجه التسووي في مقررات القمة العربية المنعقدة في الرباط عام 1974: “إن قادة الدول العربية يؤكدون حق الشعب الفسطيني في إقامة سلطة وطنية مستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، على كل أرض يتم تحريرها”، والعبرة تكمن في تمرير خطاب “سلطة وطنية فلسطينية على كل أرض…”.

للتاريخ، لم يصوّت إلّا ثلاثة أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974 ضد برنامج النقاط العشر، أحدهم ناجي علوش (أبو إبراهيم)، والثاني محمد داوود عودة (أبو داوود)، والثالث سعيد حمامي (الذي عدّه متشدداً أكثر من اللزوم لأنه ربطه آنذاك بشروط صعبة!).

شكلت مفاوضات جنيف بعد حرب أكتوبر عام 1973، واعتقاد قيادة منظمة التحرير أنها “على وشك” أن تتمخض عن “دويلة فلسطينية” بموافقة أميركية – إسرائيلية، خلفيةَ الانجراف الرسمي الفلسطيني نحو وَهْم المشروع التسووي.

لكنّ صيرورة مشروع كامب ديفيد هي الصلح المنفرد، وبالتالي نشأت مشكلة “الصلح المنفرد” في مقابل “السلام الشامل”، فكان لا بد من تذليل تلك العقبة عبر إقامة صلح منفرد مع منظمة التحرير ذاتها من أجل نزع الذريعة من أيدي رافضي “الصلح المنفرد”.

كان ذلك يتطلب “إعادة تأهيل” منظمة التحرير الفلسطينية ذاتها على نحو يتوافق مع متطلبات الطرف الأميركي – الصهيوني. وأدت حرب لبنان عام 1982، فيما أدت إليه، إلى إخراج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان. وفي الأعوام التي تلت، أشرفت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية على ورشة كبرى لإعادة صياغة العقل السياسي الفلسطيني في اتجاه قبول دولة ضمن حدود عام 1967، وصولاً إلى “إعلان استقلال” وهمي في المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر عام 1988، تم الاحتفاء به كثيراً، كان من صاغه الشاعر محمود درويش، ووافقت عليه كل التنظيمات المنضوية في منظمة التحرير وقتها.

جاء الوصول إلى اتفاقية أوسلو بعدها عام 1993 تحصيلاً حاصلاً لتراكمات النهج التسووي، لأن البحث عن دويلة وعن “السلام” و”الازدهار” بالتفاهم مع “إسرائيل” والإدارة الأميركية، بعيداً عن “الشعارات الفارغة”، وعن العرب “الذين تخلوا عنا”، كما شاع في الخطاب السياسي الفلسطيني آنذاك، هو المعنى الحقيقي لشعار “يا وحدنا” الذي رفعه ياسر عرفات، كما أنه لا يزال المآل الحقيقي لكل من يرفع شعار “يا وحدنا” في أي قُطر عربي: التفاهم مع “إسرائيل”.. فالحس القُطري ليس مشروعاً نهضوياً للقطر، بل هو مشروع تسييد الكيان الصهيوني على المنطقة، وبالتالي تدمير القطر ذاته وتفكيكه.

لكنّ تيار البحث عن “الذات القُطرية” في الحالة الفلسطينية بالذات، وتحقيقها في “دويلة”، بعد التخلي عن مشروع التحرير، بالتفاهم مع الطرف الأميركي -الصهيوني، هو مكسب كبير لمشروع كامب ديفيد (الصلح المنفرد)، لأنه يجرح صدقية من رفضوه باسم “السلام العادل والشامل”. وما دام أصحاب القضية الرسميين ساروا في ركبه، فإنه لا تبقى لغيرهم ذريعة، باستثناء موقف أصحاب العلاقة وأولياء الدم: الشعب العربي، من مسألة التطبيع. ولا تزال هذه هي أهم جبهة في مقاومة التطبيع اليوم.

صيرورة التطبيع على الصعيد الرسمي الأردني

بعد توقيع اتفاقية أوسلو، بات استكمال كسر حلقة دول الطوق مرهوناً بموقف سوريا ولبنان، لأن العلاقات التطبيعية بين النظام الأردني والعدو الصهيوني أقدم من أوسلو، بل أقدم من كامب ديفيد ومن أي مفاوضات بعد حرب أكتوبر 1973. وبحسب مقالة في صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية للصحافيين الإسرائيليين، يوسي ميلمان ودان رفيف، في الـ27 من أيلول/ سبتمبر 1987، فإن الملك حسين بن طلال أرسل رسالة عام 1963 إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، ليفي أشكول، فأرسل أشكول مدير مكتبه الخاص من أجل لقاء الملك في لندن في منزل طبيب الملك حسين الشخصي، اليهودي إيمانويل هربرت، في شهر أيلول/سبتمبر 1963.

في عام 2014 نشر الكاتب الإسرائيلي يوسي ميلمان بعض المعلومات، وردت في صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، تتعلق بعلاقة الملك حسين التاريخية بالساسة الإسرائيليين وجهاز الموساد. وورد ضمن المعلومات أن “إسرائيل” أنقذت حياة الملك حسين عدة مرات، إحداها – يقول ميلمان إنه كان شاهداً عليها – كانت بداية “لمواجهة سوريا حين استجابت “إسرائيل” لمساعدته بتركيز قوات من الجيش مكّنته من مهاجمة سوريا التي كانت تنوي مساعدة الفلسطينيين في أيلول/ سبتمبر 1970″.

وتحدث الكاتب عن “مئتي ساعة من المكالمات أو المحادثات للملك مع الزعماء الإسرائيليين، وأن رؤساء الموساد أحبّوا لقاء الملك، وهو ما تم في مقر الموساد في إسرائيل، وفي قصر الملك في عمّان، وفي القارب الملكي في ميناء العقبة، وفي منازل خاصة في لندن وباريس”.

وبحسب الكاتب، فإن “اللقاء الأول تم عام 1963 بين الملك حسين ويعقوب هرتسوغ، الذي كان آنذاك نائب مدير مكتب رئيس الحكومة، في منزل طبيب في لندن، بهدف تنسيق المواقف وفحص إمكان وجود تعاون سري”.

وفي هذا اللقاء – يزعم الكاتب – “جدد الملك حسين، بتأخير 16 عاماً، العلاقة التي كانت بين جده الملك عبد الله الأول بالصهيونية، بحيث أقام عبد الله الأول هذه العلاقات في الثلاثينيات من القرن العشرين”.

وليس الأمر في حاجة إلى كثير من التمحيص، إذ إن قصة العلاقات القديمة بين العدو الصهيوني والملك حسين وردت بالتفصيل في كتاب “أسد الأردن: حياة الملك حسين في الحرب والسلام”، بالإنكليزية، للكاتب الإسرائيلي آفي شلايم عام 2009. واسم الكتاب بالإنكليزية هو Lion of Jordan: The Life of King Hussein in War and Peace.

باختصار، لا تحتاج قصة الوصول إلى معاهدة وادي عربة إلى تحليل سياسي أو تاريخي مفصّل، مثل الحالتين المصرية والفلسطينية، اللتين مرّ كلٌّ منها في نقطة انقلابٍ ما، من الناصرية إلى الساداتية في حالة مصر، ومن ثقب إبرة “برنامج النقاط العشر” في الحالة الفلسطينية، وإنما هي حالة إخراجِ السر إلى العلن بعد أن أتاحت اتفاقية أوسلو ذاتها ذلك، وكان الأمر “مطبوخاً” أصلاً على الصعيد الرسمي الأردني.

العِبْرة هي أن اتفاقية أوسلو ذاتها أتاحت الصلح المنفرد للنظام الأردني، بكسرها محظور “السلام الشامل” الرسمي العربي، على نحو يجعل التطبيع “الإبراهيمي” اليوم تحصيلاً حاصلاً، لولا أن معاهدات دول الطوق لم تكتمل بتوقيع مثيلاتها من جانب سوريا ولبنان. وكان يُفترض، على ما يبدو، أن تكتمل في دول الطوق أولاً، وهذا أحد أهم أسباب الحرب المستمرة على سوريا، وعلى المقاومة في لبنان، وتورط الطرف الأميركي – الصهيوني المباشر فيها.

التطبيع يمأسس لإلحاق الأردن بالفضاء الصهيوني

لكن فيما يتعلق بعواقب وادي عربة، لا بمقدماتها الواضحة، يجب أن نذكر أنها كرست قانونياً صيغتين أساسيتين للعلاقة الأردنية – الإسرائيلية:

– أولاً: السعي لتحقيق تكامل إقليمي، تبلور في خمس عشرة مادة من أصل ثلاثين تتألف منها المعاهدة، غطت كل أوجه الحياة بين الطرفين، مدنياً واقتصادياً.

– ثانياً: السعي لتحقيق تنسيق رفيع المستوى، أمنياً وسياسياً، أصبح الأردن الرسمي عبره ملزماً بالتعاون ضد أي شكل من أشكال العداء لـ”إسرائيل”، حتى لو كان ذلك على مستوى التحريض اللفظي فحسب، كما جاء مثلاً في المادة الحادية عشرة من تلك المعاهدة.

– ونضيف أن المادتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين، من معاهدة وادي عربة، نصّتا على أنها تسمو على كل ما عداها تماماً كما في معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية.

غير أن ذلك كله لم يُعفِ النظام الأردني من دفع ثمن كبير، بعد أن بات من الواضح أن مشروع ضم الضفة الغربية، في ظل “صفقة القرن”، يعني تصدير “المشكلة الفلسطينية” سياسياً إلى الأردن، وحلها على حساب ذاته القُطرية. وبذلك، فإن الاتفاقيات “الإبراهيمية”، كابنة شرعية للاتفاقيات ما قبل “الإبراهيمية”، انقلبت على أمها، وهذا طبيعي، لأن التفاهم مع العدو الصهيوني يعني تفاقم الصراعات العربية الداخلية. لقد دخلت السلطة في فلسطين والأردن في ترتيبات مع العدو تؤدي إلى تجاوزهما، ولولا أن البلاد تدفع ثمن التطبيع، لقلنا: على نفسها جنت براقش!

اتخذ التطبيع في الأردن، بحكم كونه دولة طرفية، وامتلاكه أطول حدودٍ مع العدو الصهيوني، وثقل التأثير الغربي فيه، وفقدان نظامه تراثاً استقلالياً وطنياً (في مقابل تراث وطني استقلالي عريق لشعبه)، صيغةً أكثر طغياناً مما اتخذه في مصر كدولة مركزية، تفصلها صحراء سيناء عن “دولة” العدو، وتملك إرثاً ناصرياً، وتملك قبله إرث دولة مركزية عريقة، على الرغم من استخزاء الأنظمة التي حكمت مصر بعد جمال عبد الناصر للطرف الأميركي – الصهيوني.

فُرِض التطبيع في الأردن بالقوة في كثيرٍ من الحالات، كما قُمِعت الاحتجاجات ضده في كثيرٍ من الحالات الأخرى، مثل اعتصام “جك” السلمي ضد السفارة الصهيونية في عمان، وهو أطول اعتصام في تاريخ الأردن، واستمر أسبوعياً منذ نهاية أيار/مايو 2010 حتى بداية عام 2016، وتم سحقه بالقوة في النهاية.

وتكريساً لفكرة التكامل الإقليمي، جرى في عز الحرب على سوريا تحويل مرفأ حيفا إلى بوابة تصدير واستيراد، عبر الأردن، إلى الدول العربية. وكتبت صحيفة “جيروزاليم بوست”، في تقرير لها في الـ21 من شباط/ فبراير 2016، تحت عنوان “ارتفاع ضخم في المنتوجات الأوروبية المارة عبر إسرائيل إلى الدول العربية”، أن المنتوجات التركية والبلغارية بصورة خاصة تأتي على متن عبّارات تحمل شاحنات أو في حاويات إلى ميناء حيفا، ليتم شحنها براً إمّا إلى الأردن، وإمّا عبر الأردن إلى العراق والدول الخليجية، وأن عدد الشاحنات التي نقلت منتوجات تركية وبلغارية عبر الكيان بلغ نحو 13 ألفاً في عام 2015، دفع كلٌّ منها رسوماً إل العدو الصهيوني عند دخوله فلسطين العربية المحتلة وخروجه منها، وأن عدد تلك الشاحنات ارتفع بمقدار 25% عن عام 2014، إذ بلغت آنذاك 10.300 شاحنة. وهو ما يشكل، في رأينا المكتوب والمنشور، أهم عائق في فتح الحدود البرية على مصاريعها مع سوريا من جانب قوى الشد العكسي المستفيدة من مرفأ حيفا، في الأردن وخارجه.

وفي شهر تشرين أول/أكتوبر 2016، أعلن الكيان الصهيوني تدشين خط سكة حديد بيسان – حيفا بتكلفة مليار دولار، الذي كان جزءاً من سكة حديد الحجاز قبل ذلك بقرنٍ ونيف. وقال بوعز تسفرير، المدير العام لشركة قطارات “إسرائيل”، بمناسبة التدشين وقتها، “إن خط قطار حيفا – بيسان سوف يربط ميناء حيفا بجسر (الشيخ حسين)، الواقع في منطقة الأغوار الشمالية، ثم سوف يواصل مسيره إلى الأردن، حيث مدينة إربد وصولاً إلى العاصمة عمَّان. وهو سيكون أيضاً قطاراً لشحن البضائع، وسوف يخدم سكان منطقة وادي الأردن، ويعزّز حركة التجارة لميناء حيفا، كما سيتم تعزيز عمل خط القطار الجديد خلال الأعوام المقبلة”.

قبل التطبيع “الإبراهيمي” المعلن بأعوام، في 3/2/2017 تحديداً، نشرت وسائل الإعلام تصريحات لوزير المواصلات الصهيوني، يسرائيل كاتس، آنذاك، يقول فيها إنه يدفع في اتجاه تعزيز تبادل المعلومات بين الكيان الصهيوني والدول الخليجية، بسبب ما لذلك من تأثير إيجابي “في خطة التواصل البريّ المزمع إنشاؤها من إسرائيل مع دول الخليج”. كما أشار إلى أنّه، بصفته أيضاً وزيراً للمواصلات، يعمل على الدفع قُدُماً في هذا الاتجاه، وهناك “موافقة من رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو، على توسعة خط القطار بين إسرائيل والأردن، ليصل إلى المملكة العربيّة السعوديّة”، مُعتبراً أنّ “الأردن سيكون حلقة الوصل بين إسرائيل ودول الخليج في قضية السكك الحديديّة التي تربط بينهما”.

وكان رشح، في صيف عام 2015، أن “الإدارة المدنية” للضفة الغربية، والتابعة للجيش الصهيوني، قرّرت المصادقة على مخطط لمدّ شبكة سكك حديدية في جميع أنحاء الضفة الغربية، وأن المخطط يشمل 473 كيلومتراً من السكك الحديدية، و30 محطة قطار في 11 خط سكة حديدية، “يتجاهل الحدود السياسية القائمة”، بحيث ستربط السكك الحديدية بين المدن الفلسطينية، كما ستربط هذه المدن بالمدن في “إسرائيل”، وبالأردن و”سوريا أيضاً”، “وستخدم جميع سكان المنطقة”. وبسبب الطبيعة الجبلية للضفة، فإن المخطط يشمل عشرات الجسور والأنفاق، بحسب مواقع متعددة عبر الإنترنت.

ليس الأردن والسلطة الفلسطينية، إذاً، إلّا منطقتين طرفيتين تمثّلان موطئ قدم للوصول إلى العراق وسوريا والدول الخليجية. وبالتالي، فإن مشروع “الكونفدرالية الثلاثية” (بين الأردن والدويلة الفلسطينية والكيان الصهيوني)، والذي يبرز بين الفينة والأخرى، ليس إلّا صيغة سياسية لتسهيل التغلغل الصهيوني في المشرق العربي.

أسست معاهدة وادي عربة قاعدة لربط البنية التحتية في الأردن بالكيان الصهيوني من خلال عدد من المشاريع، مثل اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني بقيمة 10 مليارات دولار لمدة 15 عاماً لتوليد الكهرباء عام 2016، والتي أصدرت المحكمة الدستورية قراراً في أيار/مايو 2020 أنها لا يمكن أن تُلغى على الرغم من الاحتجاجات، ولا حاجة إلى عرضها على مجلس النواب… ومن تلك الاتفاقيات أيضاً مشروع قناة البحرين (الميت – الأحمر) لتحلية المياه وإنقاذ البحر الميت، بسبب سرقة “إسرائيل” مياه نهر الأردن، والذي لم يتم إعلان صيغة نهائية له بعد.. وهناك أيضاً المناطق الصناعية المؤهلة Qualified Industrial Zones (QIZ’s) والتي يتم بموجبها التصدير إلى الولايات المتحدة منذ التسعينيات من دون جمرك ما دام يوجد فيها مُدخل “إسرائيلي”، وأغلبية الشركات والعمالة فيها غير أردنية أصلاً.. ناهيك بتقارير كثيرة عن تطوير وادي الأردن ومشاريع مناطق حرة وصناعية ثلاثية مع السلطة الفلسطينية.

التطبيع لا ينجح إن لم تضمن “إسرائيل” روافع تمكّنها من قطع الكهرباء والماء والحياة الاقتصادية عن الدول المطبّعة إن هي قررت تغيير رأيها. فلا أمان للكيان الصهيوني مع رأي شعبي عربي يمكن أن يمارس ضغوطاً تدفع في اتجاه وقف التطبيع. لذلك، فإن النموذج الأردني لإنتاج الكهرباء بغاز فلسطيني مسروق يضع كل مواطن أمام خيار صعب: إمّا أن يقبل التكامل الإقليمي مع “إسرائيل”، وإمّا أن يقبل العيش بلا كهرباء وماء واقتصاد… إلخ. ثم يقال له: إن شئت ألّا تطبّع، فلا تطبِّعْ!

وستكون لنا عودة إلى البعد الاقتصادي للتطبيع، في مقالات مقبلة، إن شاء الله.